Por Iroel Sánchez

Por estos días se ha hablado mucho del bloqueo de Estados Unidos a Cuba. Es así, desde los discursos de numerosos jefes de Estado en la Asamblea general de la ONU a The New York Times,

pasando por los argumentos que los medios de comunicación cubanos

acostumbran a dar, basados en los enormes daños que esa añeja política

estadounidense ocasiona a la vida económica y social cubana. El mundo ha vuelto a votar abrumadoramente en la ONU -por ocasión número 23- contra esa política de castigo hacia un país entero por rebelarse contra la dominación de Washington.

A pesar de ello, en las redes aparecen

cada vez más personas que igualan la dimensión de esa agresión contra la

soberanía cubana con lo que llaman “autobloqueo” o “segundo bloqueo”.

Así suele denominarse a las trabas burocráticas, administrativas y

deficiencias de todo tipo que lastran el funcionamiento de las

instituciones isleñas y que tratan de enfrentarse con las

transformaciones que -luego de un amplio proceso de discusión popular-

derivaron en los Lineamientos de la Política Económica y Social de la Revolución, aprobados en el Sexto Congreso del Partido Comunista de Cuba.

Al calor de esas transformaciones,

dirigidas entre otras cosas a combatir esas deficiencias pero también a

atenuar los efectos de las políticas de acoso diseñadas en Washington,

empieza a manifestarse un “tercer bloqueo”, como tal vez lo llamarían

quienes igualan las deficiencias internas a la agresión estadounidense.

Lo sufren los sectores más humildes de la población al depender, en su

acceso a parte de los alimentos, de quienes especulan de manera

creciente con productos que forman parte de la dieta tradicional del

cubano.

Así se pudo apreciar en el segmento Cuba dice

del Noticiero Nacional de Televisión, dedicado a los precios de los

productos del agro. Si el bloqueo yanqui puede hasta triplicar el costo

de servicios, medicamentos, alimentos y dispostivos educativos

especiales como máquinas Braille para

el aprendizaje de niños ciegos, los especuladores criollos multiplican

hasta diez veces el precio de pepinos, frijoles y otros alimentos, y lo

confiesan a las cámaras de la televisión sin que les tiemble la voz. Son

las reglas del “juego” que supuestamente resolverá nuestros problemas,

permitiendo comprar a un precio y vender a otro varias veces superior

por incorporar el valor de trasladar unos pocos kilómetros una

mercancía.

¿Es eso eficiencia y aumento de la

productividad del trabajo? Ya suele haber alrededor de una carretilla

que vende viandas y hortalizas hasta dos ayudantes ¿quién paga esa

“plantilla inflada” sino el precio especulativo y generalmente

prohibitivo para las mayorías?

Como intuyo que de inmediato aparecerá

alguien denunciando que el estado cubano hace algo parecido con las

llamadas tiendas de recaudación de divisas (TRD), al

aplicar un impuesto sobre las ventas que, en la mayoría de las

ocasiones, más que duplica los costos de los productos, recuerdo que las

ganancias de ese proceder -creado cuando apenas un 21% de los cubanos

accedía a ese mercado y hoy a todas luces necesitado de un

replanteamiento en una realidad muy diferente- se destina a una política

de redistribución de los ingresos captados en las TRD a favor de toda

la sociedad. Esa política, reitero, hoy necesitada urgentemente de

ajustes, posibilitó el acceso de la mayoría a productos y servicios

básicos en moneda nacional, muchas veces subsidiados, en los peores

momentos de nuestra economía.

Pero, ¿a dónde que no sea a su bolsillo, y

al disgusto del pueblo, aporta el que acapara un alimento para venderlo

mucho más caro cuando sea escaso, o el que prefiere dejar que se

deteriore a bajarle el precio?¿No son esas las mismas prácticas que

condenamos en los foros internacionales cuando son ejecutadas por

empresas transnacionales?

El intermediario es una figura

imprescindible en el nuevo escenario económico cubano pero el

especulador y el agiotista no. Las regulaciones que estimularon la

reaparición del primero deberían hacer imposible que se convierta en lo

segundo. O terminará pagando la responsabilidad, con el consiguiente

costo político, el estado revolucionario.

Según la Oficina Nacional de

Estadísticas, la producción agropecuaria creció en el primer semestre de

2014 un 17% y los precios de esos mismos productos de cara al

consumidor un 4%. Las teorías que llevamos décadas escuchando dicen que

debe aumentar la producción para que bajen los precios pero según se nos

explica ahora no es tan así. Han aparecido nuevos actores -gastronomía

no estatal, ventas directas al turismo, etc- que consumen parte de lo

que antes iba al mercado aunque a la vez ha disminuido ostensiblemente

el consumo social como el destinado a los estudiantes que estaban

internos en las escuelas en el campo y hoy estudian en las ciudades.

¿Qué pasa entonces? La prensa a veces trata de explicarlo pero sin que

los responsables de la nueva política den la cara. Se desacreditan

entonces la prensa y la política del mismo estado que contra viento y

marea lleva decenios haciendo malabares para garantizar niveles de

alimentación básicos a cada uno de los cubanos.

Se insiste en que lo que está sucediendo

con el sistema de comercialización agropecuaria de las provincias La

Habana, Artemisa y Mayabeque es un experimento que apenas lleva un año.

Pero la comida a la mesa hay que llevarla todos los días y un año tiene

365 de esos períodos de 24 horas. Cada uno de ellos en que, por factores

subjetivos, los cubanos que han aceptado carencias y sacrificios en

nombre de la unidad y la soberanía ven que estos aumentan, no por las

agresiones del enemigo histórico de la nación sino por el actuar impune

de un grupo de especuladores, siembra dudas y escepticismo sobre la

efectividad de las transformaciones que se están impulsando entre

quienes deben estar entre sus principales defensores: los trabajadores

de la economía estatal y los sectores más humildes de la población como

los jubilados y pensionados.

En esas dificultades busca audiencia un

discurso que -a semejanza de lo sucedido en la ex URSS y los países del

este de Europa- ante las dificultades económicas exige más velocidad y

menos regulación en dirección al mercado, a la vez que busca unir

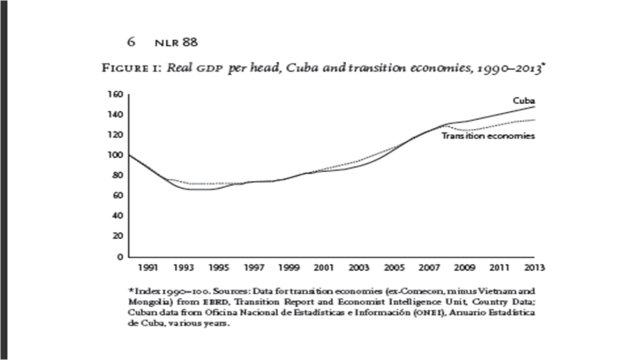

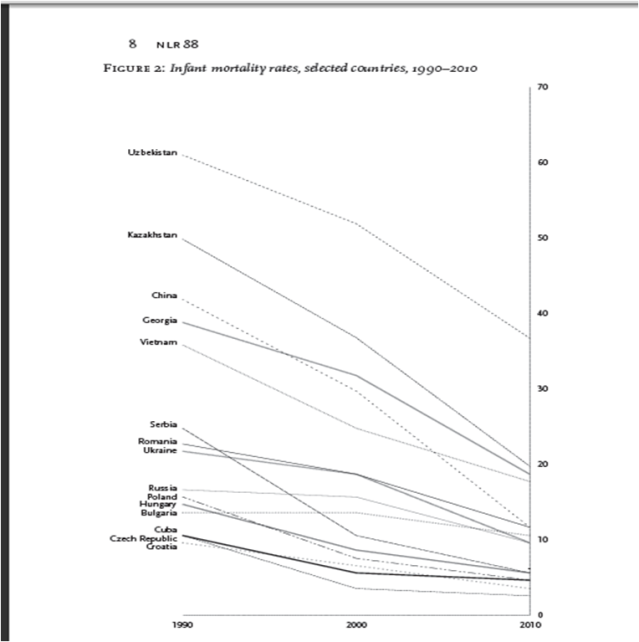

cambios económicos y políticos. Sin embargo, un silenciado estudio de Emily Morris sobre la evolución de esas economías en comparación con Cuba, publicado en la revista New Left Review, demuestra que la Isla creció más en su PIB

y mejoró más sus indicadores sociales que el conjunto de países

pertenecientes al CAME en el período entre 1990 y 2013. Estos son los

datos que nadie mira:

Dice Morris:

“Estos resultados se

han pasado por alto en gran medida por la corriente principal de

comentaristas especializados fuera de la isla, un campo que está en gran

parte con sede y financiado en Estados Unidos, y abrumadoramente

dominado por emigrados “cubanólogos”, como se han llamado a sí mismos,

profundamente hostiles al régimen de La Habana. Las principales figuras

desde la década de 1970 han incluido a Carmelo Mesa -Lago de la

Universidad de Pittsburgh , “el Decano de Estudios de Cuba” y autor de

más de treinta libros, y su frecuente co-autor Jorge Pérez-López,

director de asuntos económicos internacionales para el Departamento de

Trabajo de Estados Unidos, un negociador clave del ALCA y la cabeza en

muchos años de servicio de la Asociación para el Estudio de la Economía

Cubana. La publicación anual de la Asociación para el Estudio de la

Economía Cubana (ASCE), Cuba in Transition, publicada desde

Miami, ofreció una serie de planes para la reestructuración de la

economía de la isla siguiendo líneas capitalistas. Como el título de su

revista sugiere, los cubanólogos operaron dentro de los supuestos de la

“economía en transición ” , que surgió como una rama de la economía del

desarrollo en la década de 1990 para gestionar la apertura de los

antiguos países del CAME al capital occidental. Este modelo, a su vez se

basó en el marco del Consenso de Washington, que había cristalizado

alrededor de las reformas neoliberales impuestas a los países

latinoamericanos endeudados por el FMI y el Banco Mundial en la década

de 1980. Sus prescripciones de políticas centradas en la apertura de la

economía a los flujos mundiales de capital, la privatización de activos

estatales, la desregulación de precios y salarios y recortar el gasto

social, el programa implementado a través de Europa Central y Oriental,

así como gran parte de la antigua Unión Soviética, por tecnócratas y

asesores del FMI, el Banco Mundial, el BERD, la USAID y otras instituciones internacionales. Entre los primeros en ese campo estaba el declaradamente hayekiano El camino hacia una economía libre

(1990) de János Kornai; dentro de unos años una industria floreciente

de la “transición” que celebró como un axioma que había una sola ruta a

seguir, desde la economía socialista planificada estatal al capitalismo

de libre mercado, se había desarrollado. La resistencia no sólo era

inútil sino costosa, las reformas parciales fueron “condenadas al

fracaso”. Cuando los “países en transición ” se hundieron en la recesión

a partir de 1990, sus dificultades fueron atribuidas a la tibieza de sus élites políticas: ‘velocidad y escala’ estaban en la esencia; eso era lo imprescindible para aprovechar la “política extraordinaria” de la época.

Cualquier semejanza con los llamados a acelerar la velocidad de los cambios y aplicar “un shock“ y la acusación de “lenta, tibia y parcial“

que leemos frecuentemente en los medios sobre la transformación en

curso en Cuba ¿será casualidad? Volviendo sobre lo que dice Emily Morris

en su ensayo Cuba unexpected:

“Debates internos sobre

la política económica han sido en gran medida invisibles para los

observadores extranjeros, incluyendo los cubanólogos asentados en

Estados Unidos. En parte, esto se debe a lo cerrado del proceso político

en Cuba y el control estatal de los medios de comunicación, dejando a

muchos comentaristas externos depender grandemente de rumores de lo que

llegan a los EE.UU. y se derivan

de informes selectivos por parte de grupos disidentes, ya sea

financiados por organizaciones de emigrados o programas de Estados

Unidos y sirven principalmente para confirmar prejuicios consensados.

Los complejos procesos de discusión, formulación y adaptación de

políticas, en los que las preferencias de los líderes no siempre

prevalecen, se han cerrado a los extranjeros. Además de las rondas

constantes de las reuniones en el barrio, los niveles regionales y

nacionales estructurados por el sistema de Poder Popular, ha habido

debates en curso entre los economistas que se alimentan en los debates

de política.”

Esos “comentaristas externos” afiliados

al Consenso de Washington son venerados como gurúes en algunos espacios,

incluyendo foros nacionales. Un libro sobre la economía cubana de

Carmelo Mesa Lago que ha sido convertido por medios como ABC, El País y Diario de Cuba en la Biblia para leer las transformaciones en Cuba fue presentado como garantía de “objetividad, balance y equilibrio” en marzo pasado en La Habana, en un evento organizado con patrocinio del gobierno del Primer Ministro noruego Jens Stoltenberg, actual Secretario General de la OTAN.

Entre sus aliados locales, quizás por

ahora inconscientes, están los pichones de oligarcas que ya controlan

redes de distribución de alimentos o quienes asociados a medios de

comunicación pagados desde el extranjero nos preparan culturalmente para

aceptar el futuro que creen les vamos a regalar. Sienten que -a pesar

del “teque del bloqueo”- ya les toca pertenecer a un país idílico donde

solo existe la clase media con salarios altos, internet y viajes

trasatlánticos y se ofenden cuando la prensa de la Revolución denuncia

el agiotismo -que ellos sí pueden pagar- porque para realizar sus

aspiraciones les conviene que entreguemos el país a los que sólo piensan

en su bolsillo.

El diario Juventud rebelde ha

demostrado que si antes se pudrían los cultivos en los campos por

mecanismos burocráticos voluntaristas ahora pasa algo similar cuando

-siguiendo a Adam Smith- todos los que intervienen en el proceso del surco a la tarima quieren ganar más vendiendo menos y pierde la mayoría.

La insostenible ineficiencia anterior

garantizaba a Cuba ser el país con menos desnutrición de América Latina,

¿podrá garantizarlo la extraña eficiencia que prefiere pudrir los

alimentos a bajarle el precio? De un experimento surgió Frankenstein y

terminó volviéndose contra su creador. Tomemos las medidas a tiempo para

que no nos suceda lo mismo. No soy especialista en economía pero creo

que con un poco de información y alguna regulación podría cambiar algo.

Los que ejecutan las transformaciones deben ver en la comunicación un

aliado para que aquellas sigan el curso previsto y también una

posibilidad de alerta ante las afectaciones a las bases sociales de la

Revolución.

Tal vez publicar diariamente en nuestros

medios de comunicación los precios a que se comercializan los productos

de más alto consumo popular en el mercado mayorista El Trigal

y el precio al que se venden por los productores a pie de surco

ayudaría a establecer un límite de relación entre esas cifras y el

precio minorista de cara a la población que nunca debiera ir más allá de

duplicar los primeros.

Llevamos más de cincuenta años luchando

contra el bloqueo yanqui que tiene hoy -gracias a nuestra resistencia-

más enemigos que nunca dentro y fuera de EE.UU.

Contra las deficiencias y limitaciones de nuestro sistema económico y

social hay un programa de implementación de las medidas que el pueblo

discutió y apoyó. Pero ya es hora de hacer algo contra las miserias

humanas que se aprovechan de ambas cosas y empujan a favor de los amigos

cubanos del Consenso de Washington.

No hay comentarios:

Publicar un comentario